ー 第3回 ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩み―当コーナーでは、こうした「北斗の歴史」について「遺跡」に焦点をあてて紹介します。第三回となる今回は、北斗市の遺跡の代表格、国の史跡でもある日本初の星形の城『松前藩戸切地(へきりち)陣屋跡』です。

歴史上人びとが残した暮らしの跡を遺跡と呼び、現在日本では約47万カ所発見されています。このうち特に価値が高く重要であるとして指定されるのが国の史跡・特別史跡です。

北斗市には国指定史跡が2カ所存在します。まず、室町時代に蝦夷島(えぞがしま)(現在の北海道)に渡った安東(あんどう)氏の手によって築かれた12の城のうちの一つで、当時の渡島半島東部における和人の拠点でもあった茂別(もべつ)館跡。そして、幕末の日本と蝦夷地をとりまく激動の国際情勢の中、歴史の荒波に翻弄され続けた松前藩が道南防衛の拠点として築いた、日本で初めての稜堡(りょうほ)式城郭(星形要塞)である松前藩戸切地陣屋跡という二つの城跡です。

今回はそのうち、現在皆さんにとって桜の名所としてもなじみ深い「松前藩戸切地陣屋跡」について、近年の資料調査の成果なども交えてご紹介したいと思います。

松前藩戸切地陣屋ができるまで

①松前藩の始まりと蝦夷地とのかかわり(室町~江戸時代前半、前松前氏時代)

まず、戸切地陣屋を築くまでの松前藩の歴史をたどっていきましょう。

松前氏の祖は、室町時代後半に蝦夷地へ安東氏と共に渡った蠣崎(かきざき)氏です。やがて力を伸ばして道南の和人勢力を束ねるようになり、江戸時代に入ると姓を「松前」に改め、日本最北の藩主となります。これが松前藩の始まりです。普通、藩の国力は収穫する米の量(石高(こくだか))で測りますが、松前藩は米の取れなかった蝦夷島(北海道)を和人の住む「和人地」とアイヌの人々が住む「蝦夷地(えぞち)」に分け、各地の交易所から得た収入を藩の財源とする独自経営を行っていました。

②ロシアの南下と翻弄される松前藩(江戸時代後半、前幕領時代)

松前藩ができて二百年ほど経つと、ロシア船が南下してくるようになります。1807年、幕府は北の守りを強化するため、北方の緊張強化と松前藩の不手際を理由に蝦夷地を没収し直轄を始め、松前氏は陸奥国梁川(むつのくにやながわ)藩(現在の福島県)へと移されます。これが再び戻されるのは14年後の1821年でした。

なおこの頃、海防に弱い福山(松前)を町ごと移転する計画が二度検討され、この候補地に挙がったのが、現在、戸切地陣屋の建つ野崎の丘です。その評価は「近国無双の城地」ととても高いものでした。

③国際情勢の激動と松前藩の奔走(江戸時代後半~幕末、後松前氏時代)

蝦夷地に戻った松前藩には、幕府から「北方を諸外国から守る」という任務が課せられました。当時、アメリカ・イギリスの捕鯨船が盛んに近海に現れるようになっており、その対応に奔走した記録が多く残っています。

1839年に藩主を継いだ松前昌広(まっまえまさひろ)は才能ある藩士たちを藩外へ留学に出し、当時の最先端学問である洋学を学ばせました。その中には、竹田作郎(たけださくろう)や下国東七郎(しもぐにとうしちろう)、藤原主馬(ふじわらしゅめ)らの姿がありました。

昌広は若くして隠居しますが、次代の崇広(たかひろ)もまた国際感覚に優れた人物でした。崇広の初仕事は居館・福山館の改築でしたが、自ら西洋の兵学に通じ海防の重要性を認識していた崇広は内外に意見を求め、5年をかけて天守閣とともに砲台を複数備えた異例の城に生まれ変わらせます。これが、現在も残る松前城です。

④日本初の星の城・戸切地陣屋の完成(幕末、後幕領時代)

松前城も新築され、北方警備の備えも整ったと思われた矢先の1854年に日米和親条約が結ばれ、箱館と下田が外国に開かれることが決まります。これを受け幕府は再び蝦夷地の直轄を決定。1855年、松前藩は松前半島以外を再び没収されます。さらに松前藩は、東北の四藩とともに蝦夷地警備を命じられ、防衛拠点(陣屋)を築くこととなりました。

この際に松前藩が分担を命じられた範囲は、箱館奉行所を含む函館平野・大野平野一帯です。これを一望でき、築城に適した場所…この条件に一致した土地がかつて「近国無双の城地」と呼ばれ本拠移転の候補に挙がった野崎の丘でした。

当時、松前藩は前年までの松前城改築の出費に加え、収入源たる蝦夷地の交易権を失い、大きな財政的危機にありました。

この大きな逆風の中、松前藩にとって三つの幸運がありました。一つは、大きな工事の必要なく自然の地形を防衛に利用できる野崎の丘が残されていたこと、そして、江戸に留学し当時稀代の天才である佐久間象山に西洋築城術を学んだ藤原主馬が藩にいたこと、そして、当主が開明的な崇広であったことです。

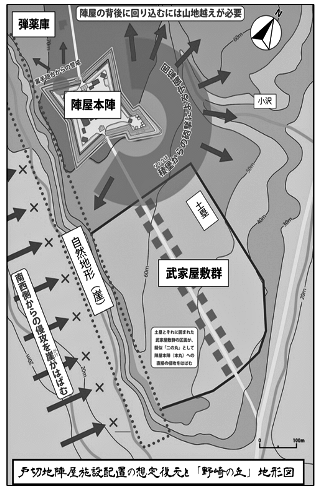

まず、戸切地陣屋跡は、その特徴的な星形の本陣だけではなく、大手門の前から延びる大通り(現在『桜のトンネル』として親しまれています)沿いに22軒の武家屋敷が立ち並び、さらにそれらを大きく土塁が取り囲んでいました。つまり、武家屋敷を囲む土塁を二の丸・星形の本陣を本丸とした、丘の地形を活かした和式の平山城でもあったのです。

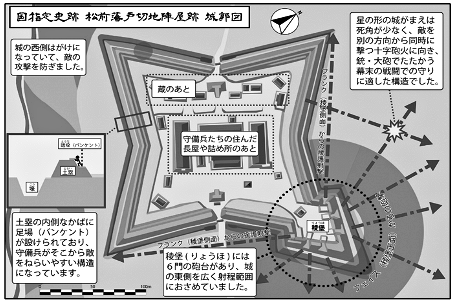

また、本陣の構造には、藤原主馬が学んだ西洋流築城の技術が活かされています。まず、星形の土塁(どるい)は守る側の銃撃の死角を無くし、別方向から同じ相手を同時に攻撃する十字砲火をたやすくしています。次に、土塁の外側は、深い濠(こう)と合わせて高さのある急斜面になっているのに対し、内側には銃を構えた兵の足場となる段差が設けられ守りやすい造りです。さらに、厚く低く盛られた土塁は、塀や石垣と違い大砲を撃ち込まれても衝撃を吸収し大きく崩れません。これらのノウハウは、稜堡式城郭(星形要塞)と呼ばれる西洋の対砲戦築城に独特なもので、当時、日本に輸入されていたオランダ語の築城術教本の内容と比べても実に忠実であり、藤原主馬の勤勉実直な学習ぶりが伺えます。

西洋風築城としては品川台場(多角形式)が先行しますが、星形要塞としては五稜郭(1864年築城)にさきがけること9年、松前藩戸切地陣屋が日本で初めての例となります。

これだけ「斬新」な国外技術を採用した城を築くことは当時の気風を考えると難しいものだったでしょう。これが実現できたのは、当主が後に外様大名でありながら幕府の老中や陸・海軍総裁まで務めるほど国際感覚に優れていた崇広であったからこそといえるでしょう。

⑤戸切地陣屋のその後(幕末から明治時代以降)

こうしてできあがった戸切地陣屋は、初代守備隊長に松前藩兵の第一隊隊長を務めた砲術師範・竹田作郎が任じられ、約150人の兵が常時駐屯し大野平野・函館平野・函館湾の警備を担いました。

1866年、崇広が亡くなると重臣の専横が進み、藩内の不満が高まります。大政奉還から問もない1868(明治元)年8月、ついに下国東七郎らを中心とする勤皇派(きんのうは)の若手藩士がクーデターを決行。藩政改革に乗り出しますが、その混乱が収まらないうちに、同年10月榎本(えのもと)武揚(たけあき)を中心とする旧幕府軍が北海道に上陸し、箱館戦争が始まります。戸切地陣屋から出兵した松前藩兵は友軍と足並みが揃わぬまま大野で敗れ、他藩とともに陣屋のはるか後方の久根別まで退却。勢いに乗る旧幕府軍が迫る中、わずかな留守兵のみでの孤立を恐れた守備隊は、建物に火をかけ撤退。ここに、戸切地陣屋はその機能を十分に発揮する機会を与えられないまま13年の歴史に幕を下ろしました。

その後、明治37年に岩船峯次郎(いわふねみねじろう)によって桜並木が植えられてからは桜の名所として人々に親しまれるようになり、昭和40年に国の史跡に指定。昭和54年から整備事業を行い、現在は史跡公園となっています。

現在、郷土資料館では、戸切地陣屋の魅力を伝える特別展を7月10日まで開催中です。よろしければぜひ足をお運びください。