ー 第4回 ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文(じょうもん)時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩み―当コーナーでは、こうした北斗の歴史について、「遺跡」に焦点をあてて紹介します。第四回となる今回は、北斗市の縄文時代の遺跡から見つかる様々な遺物について紹介します。

人々は暮らしの中で、2種類の生活の跡を遺(のこ)します。一つは家や建物といった、不動産にあたる遺構(いこう)。そして、日々行う様々な活動で用いる道具=遺物(いぶつ)です。

縄文時代は、気候が暖かくなり自然環境が豊かになるのに合わせて道具のバリエーションが増えた時期でもありました。北斗市では、現在90カ所ほどの縄文時代の遺跡が見つかっていますが、今回のこのコラムでは、これまでの発掘の中でどのような道具=遺物が見つかったかを紹介し、縄文時代の人々の暮らしぶりに迫ってみたいと思います。

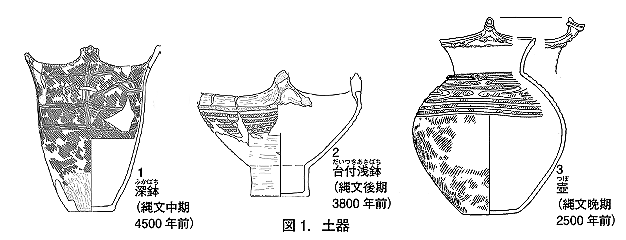

【1】土器(図1)

縄文時代の遺跡から出土する遺物の中で、最も多いものが土器(どき)です。ろくろで作る現在の焼き物とは異なり、粘土紐を輪のように積み上げて作る「輪積(わづ)み」という手法で作られているのが特徴で、時代や地域ごとに、文様や形の種類や描き方や作り方・器の種類の組み合わせなどの決まりごとに従って作られています。これを土器型式と言い、それらを調べ、比べることにより、遺跡ごとの年代や遺跡同士のつながりなどの手掛かりとすることができます。

器の種類としては、底から口まで真っすぐか、やや広がりながら開く深鉢(ふかはち)(図1-1)という煮炊きにも貯蔵にも使いやすい形が縄文時代1万年を通じて最も作られています。縄文時代の後半になると、現在の皿に近い形の浅鉢(あさはち)(図1-2)や、首がすぼまり液体を入れるのに適した壺(つほ)(図1-3)などが増えるようになり、暮らしぶりの変化がうかがえます。

【2】石器

縄文時代を代表する遺物のうち、もう一つが石器(せっき)です。石器は、石を素材にして作られた道具の総称で、人類が初めて手にした道具の一つでもあります。一般的に、縄文時代の前の旧石器時代は打製(だせい)石器を縄文時代からは磨製(ませい)石器を使用したと単純に分けられることが多いですが、これは間違いです。

生活の多様化に合わせ、それぞれに適した素材を選び出し、さらに打製・磨製両方のテクニックを使い分け、多種多様な石器を生み出したのが縄文文化なのです。

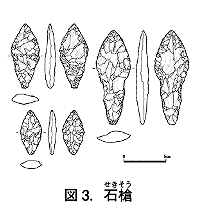

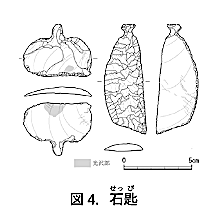

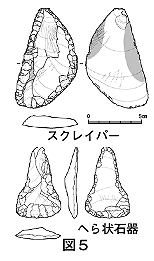

(2-1)剥片石器(はくへんせっき)

頁岩(けつがん)や黒曜石(こくようせき)といった、薄(うす)く割れ、かつ丈夫な石を打ち欠いて剥がしたかけら(剥片(はくへん))を加工した石器です。「切る」「刺す」「はぐ」など刃物として使われました。

| ・石鏃(せきぞく) (図2) | ・石槍(せきそう) (図3) | ・石匙(せっぴ) (図4) |

| 狩りに使う弓矢のうち、矢の先に付けた「やじり」です。図のように形は様々です。 | 石で作られた槍(やり)の穂先(ほさき)です。石鏃に比べ大きく、厚いつくりです。 | 持ち運び用のひもを結わえ付けるためのつまみのついた石製のナイフです。 |

|

|

|

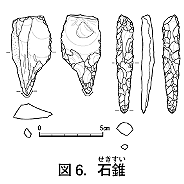

| ・スクレイパー (図5上) | ・へら状石器 (図5下) | ・石錐(せきすい) (図6) |

| 剥片のふちに刃を付けた石器で切る・そぐ・なめすなど様々に使われました。 | 北日本で出土する皮なめし用の石器で、くつべらのような形からこう呼ばれます。 | 石でできたきりです。皮や布などに穴をあけるのに使われました。 |

|

|

|

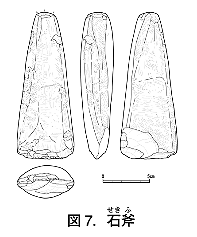

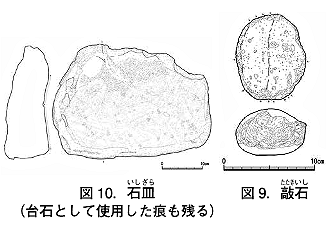

| ・石斧(せきふ) (図7) | ・擦石(すりいし) (図8) | ・敲石(たたきいし) (図9) ・石皿・台石 (図10) |

| 石でできたおのです。木を切り倒したり、くりぬくのに使われました。 | 石皿(いしざら)とセットで木の実などをすりつぶすのに使われた道具で、すり合わせた面がつるつるとしているのが特徴です。図の下側は北海道でのみ見られる握(にぎ)りやすく加工されたタイプで、冠(かんむり)のような形から北海道式石冠(ほっかいどうしきせきかん)と呼ばれます。 | 名前のとおり、硬い木の実のからや石などを叩くハンマーとして使われた石器です。一見普通の石に見えることも多いですが、人の手でぶつけられ、剥がれたあと(剥離痕(はくりこん))により見分けがつきます 石皿(いしさら)・台石(だいいし)(図10)は、擦石・敲石の受け皿や台として使われた大き目の石です。すり合わせられたあとやたたきつけられたあとが残ります。 |

|  |

|

【3実用品以外の遺物】

縄文時代の遺跡からは、これまで紹介した生活に使われる実用品の分類に当てはまらない、一つ一つが個性的な姿をした、使い道のはっきりしない遺物も出土します。これらはいのりやまつり・おしゃれなどの心の働き(精神文化(せいしんぶんか))に関わるものと考えられます。

| (3-1)土製品(どせいひん) (図11) | (3-2)石製品(せきせいひん) (図12) |

| 粘土で作られた土器以外の遺物をこう呼びます。この中でも人をかたどったものを特に土偶(どぐう)と呼びます(図11上)。他にも動物をかたどったものや、図11下のような環状(かんじょう)のアクセサリーと考えられるものも出土しています。 |

石で作られた石器以外の遺物をこう呼びます。図12は、ほぼ正三角形に整えられた石製品です。石で人をかたどった岩(がん)偶(ぐう)に形が似ており、それと何らかの関係があるのかもしれません。 |

|

|

今回ご紹介した縄文時代の遺物の実物を見ることができる「北斗市縄文展」が、9月19日から、総合文化センターで開催中です。ぜひ会場まで足をお運びください。