ー 第6回 ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩み―当コーナーでは、こうした北斗の歴史について、「遺跡」に焦点をあてて紹介します。第六回となる今回は、北斗市の擦文(さつもん)時代〜アイヌ文化期について紹介します。

北斗市にのこる「遺跡」をテーマにお送りしてきたこのコラム。前回は、続縄文(ぞくじょうもん)時代初期の代表的な遺跡である茂辺地(もへじ)地域の茂別(もべつ)遺跡について、土器などの姿は東北北半の弥生文化と強い関わりを持ちながらも、後のアイヌ文化へのつながりを想わせる各遺物のクマ意匠や縄文文化を受け継ぎ狩猟(しゅりょう)・漁撈(ぎょろう)を営むライフスタイルを表す魚形石器(ぎょけいせっき)など、縄文時代の終わりとともに津軽海峡の北と南を挟んだそれぞれの地域が独自の文化の歩みを始めるありさまをご紹介しました。

今回は、続縄文文化に続く擦文(さつもん)文化、そしてアイヌ文化へと北海道独自の文化が展開していくようすと、それらの北斗市地域におけるありさまをご紹介したいと思います。

【1】北斗市の擦文文化

続縄文文化の前半(約2000年前)は、前段階である縄文文化終末の様相を受け継ぎ、道南の恵山(えさん)文化をはじめ北海道各地でそれぞれの地域色を持った文化が続きますが、後半(約1500年前)に入ると道央で生まれた後北式(こうほくしき)の影響を受け、徐々に全道的にほぼ共通した土器を使う文化へと変わっていきます。この流れを継ぎ、東北地方の和人文化や道北のオホーツク文化などの影響を受けながら成立していくのが擦文(さつもん)文化です。「擦文」の名は、土器に施すハケで擦(す)ったような文様が特徴的なことから名付けられ、雑穀農耕や鉄器の使用、かまどをもつ四角い竪穴住居など本州の和人文化の影響をうかがわせながらも、水田をつくらず狩猟・漁撈に適した集落を営むなど北海道島独自の暮らしを営んでいました。道南では松前町の札前(さつまえ)遺跡が代表的な遺跡ですが、北斗市でも矢不来(やふらい)3遺跡から擦文土器や当時の竪穴住居の跡が見つかっています(図1)。

【2】北斗市にのこるアイヌ文化のなごり

擦文文化はやがて、北海道島とそれをとりまく北方を中心とした周辺の文化の影響を受けながら、徐々に北海道島を中心とした北の文化の集大成ともいえるアイヌ文化として成立していきます。この成立の年代は12世紀から13世紀ごろと考えられていますが、史料の上にその活動のすがたがあらわれはじめるのは15世紀ごろになります。北海道島各地や千島列島・樺太(からふと)(サハリン)などで独自の言語・風習・生活様式をはぐくみ、自然とともに暮らしながら各地と交易を行って暮らしていました。

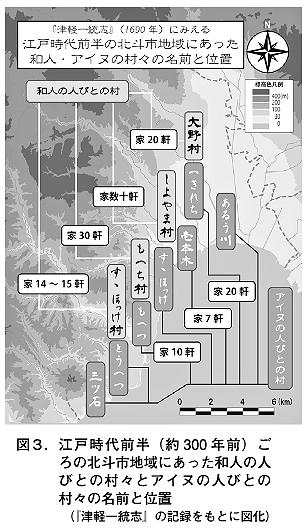

北斗市では残念ながら現在まで、遺跡としてアイヌの人びとの暮らしの跡は確認されていません。しかし、現在も市内のあちこちにアイヌ語由来の地名がのこる(図2)ほか、約300年前に書かれた『津軽一統志(つがるいっとうし)』という史料には、現在の北斗市内に本州から渡ってきた和人の村々とアイヌの人びとの村々が混在する様子が記録されています(図3)

|

|

【3】「チャシ」と「館(たて)」

先に書いたとおり、これまで北斗市にはアイヌ文化の遺跡はのこされていないと考えられてきました。この理由として、18世紀の初めごろに松前藩により和人地(わじんち)(和人の暮らす地域)と蝦夷地(えぞち)(アイヌの暮らす地域)とが厳密に分けられ、そのころまでにこの辺りに暮らしていたアイヌの人びとは峠下を越えた先の蝦夷地へとみな移り住んでしまったことが考えられ、事実そういった当時の記録ものこっています。

その後和人地としての約200年の問に、アイヌの人びとの暮らしの痕跡は上書きされ消えてしまったのでしょう。

しかし、最近わたしは北斗市の遺跡を調べるうちに、とあることにふと気が付きました。それは、現在は室町時代に北海道に渡ってきた和人によって築かれたといわれている「館(たて)(城跡)」のすがたが、以前実際に見たり調べたりしたアイヌの人びとの「チャシ」と呼ばれる遺構のすがたによく似ているということです。

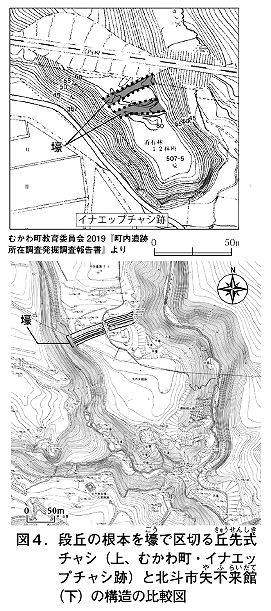

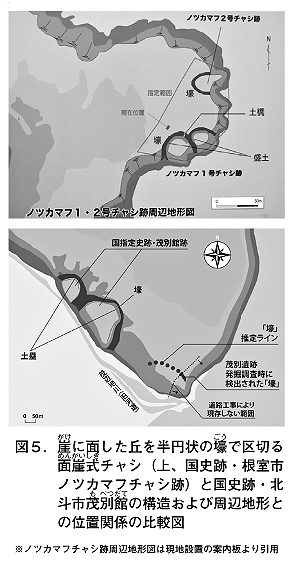

チャシとは、丘の先端や頂上、あるいは海岸や平地を壕(ごう)(みぞ)で区切り、一つの空間をつくり出すアイヌ文化独自の遺構です。日本語ではよく「砦(とりで)」と訳されますが、守りに向かない規模や構造のもあり、おそらくはある時は神域(しんいき)として、またある時は砦として、時代や地域によってさまざまにそのあり方を変えているのでしょう。

実際にのこるチャシと北斗市の館(たて)の構造を比べてみたのが図4・5です。矢不来館(やふらいだて)では和人文化の遺物が出土しており、「館(たて)」が和人の城跡であることはほぼ間違いありません。しかし、規模の大小こそあれ、チャシ特有の壕による空間の切り取り方と、北斗市の「館(たて)」の選地・構造はどこか共通性をもっているのがおわかりいただけるでしょうか。和人がチャシの作り方を真似て建てたのか、あるいはチャシであったものを再利用したのか、それとも偶然似てしまっただけなのか…いずれにせよ、未だ謎の多い道南のアイヌと和人の関わりの手がかりが、ここに眠っているような気がしてなりません。

|  |