ー 第7回 ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩みー当コーナーでは、こうした北斗の歴史について、「遺跡」に焦点をあてて紹介します。第7回となる今回は、北海道および北斗市地域におけるアイヌ文化と和人文化のかかわりについて紹介します。

北斗市にのこる「遺跡」をテーマにお送りしてきたこのコラム。前回までは、縄文時代以降の北海道で展開した、本州以南の日本列島と異なる独自の文化の系統である続縄文(ぞくじょうもん)文化・擦文(さつもん)文化、そしてアイヌ文化について紹介しました。

今回は、そうした北海道島に展開するアイヌ文化と和人(本州以南の日本列島に住む人々)の文化がどのように関わっていたのか、そしていつ頃和人が北海道島および北斗市地域に渡り、生活を営むようになったのかについて探ります。

【1】擦文文化からアイヌ文化へ

擦文文化からアイヌ文化への移り変わりの時期や様子については、長らくそのつながりの情報に乏しい「文化のミッシング・リンク」と呼ばれる状態でした。しかし、平成30(2018)年、道央の厚真(あつま)町において15年にわたり行われた遺跡群の発掘調査の成果から、10世紀後半から12世紀末の擦文文化と14世紀のアイヌ文化の異なる遺跡同士で、シカの霊を送る儀礼の場とその方角の規則性(「民俗方位(みんぞくほうい)」と呼びます)が共通して存在することが確かめられました。

また、擦文時代のお墓から、黒曜石(こくようせき)の転礫(てんれき)(川などで流れ転がされ丸まった礫(れき))やタマサイ(アイヌ文化における首飾り)の原型と見られるコイル状の鉄製装飾品など後のアイヌ文化と共通する副葬品(ふくそうひん)が見つかりました。黒曜石の転礫の墓への埋葬例については、厚真町以外の地域の擦文文化墓でも確認されています。

こうした研究成果から、北海道島を舞台とした擦文文化を基盤としたアイヌ文化の芽生えの有様やその先住のすがたが近年徐々に明らかになりつつあります。(※本項の内容について、厚真町教育委員会の乾哲也(いぬいてつや)氏にご教示を頂きました)

【2】和人はいつころ渡道したのか

本州以南で展開した和人文化が北海道島と本格的に往来を始めるのは、擦文文化がアイヌ文化へと徐々に移り変わる11世紀から13世紀頃と考えられます。例えば、前回紹介した北斗市の擦文文化遺跡である矢不来(やふらい)3遺跡からは、本州で焼かれた土師器(はじき)や弥生時代以降発達する糸繰(いとくり)に用いられる紡錘車(ぼうすいしゃ)などが出土しています。また、従来北海道島では用いられていなかった火打石(ひうちいし)が出土したり、鍛冶製鉄(かじせいてつ)に関わる遺構が検出され始めるのがこの頃の遺跡になります。

厚真町では12世紀に現在の愛知県で焼かれた常滑焼(とこなめやき)の壷(つぼ)が見つかっていますが、これは当時東北地方の一大勢力であった奥州藤原氏(おうしゅうふじわらし)の権勢の背景であった蝦夷地(えぞち)との交易によるつながりを示す資料と推測されています。そのほか、14世紀のアイヌ女性墓から京都で作られた銅鏡やその加工品が出土しており、また余市などでは13〜14世紀ごろに中国の龍泉窯(りゅうせんよう)で焼かれた焼き物が出土するなど、当時の和人文化とアイヌ文化の交易を通じた関わりをうかがうことができます。

文献史料では、南北朝時代の正平(しようへい)11(1356)年に記された『諏訪大明神絵詞(すわだいみょうじんえことは)』に蝦夷島(えぞがしま)(北海道島)の居住者として「日ノ本(ひのもと)」「唐子(からこ)」と呼ばれるアイヌ民族と見られる集団のほか、「渡党(わたりとう)」と呼ばれる和人文化と交流を持ち東北と行き来をしていた集団が記録されています。

こうした数々の情報から、和人が渡道し、擦文文化やアイヌ文化と関わりを持ち出したのは今から約1000年前、平安時代から鎌倉時代ころにさかのぼると考えられます。とはいえ、住居や集落といった定住に関する遺構・遺跡は現在見つかっておらず、あくまで交易などの客体的な関わりや一時的な滞在にとどまっていたものと考えられます。

なお道南には渡道と定住の始まりを鎌倉時代とする由来・縁起(えんぎ)説話がいくつか伝わっていますが、そのいずれも遺跡という物証を欠き、事実関係が確認できません。また、中には当時名乗ることのできない名前が使われるなど考証(時代的なつじつま)が合わない点があったり、情報の初出が江戸時代以降の新しい時代であったりする説話もあるため、そういったものについては史実である可能性は極めて低いと言わざるをえません。

【3】和人はいつ北海道・北斗市地域に住み始めたのか

それでは、いつごろ和人は北海道島に定住を始めたのでしょうか。文献史料においては、道内最古の歴史書である『新羅之記録(しんらのきろく)』(1643年成立)の中で中世・室町時代の永享(えいきょう)4(1432)年・嘉吉(かきつ)3(1444)年と二度の南部氏との勢力争いに敗れた陸奥(むつ)(現在の青森県)十三湊(とさみなと)の豪族・下国(しもくに)氏が狄ノ島(てきのしま)(北海道)に逃れ、道南に十二の居城(道南十二館(どうなんじゅうにたて))を築いたのが北海道島での和人居住の始まりであるとしています。これらの城の一つとされるのが、現在茂辺地に所在する国史跡・茂別館(もべつだて)跡です。

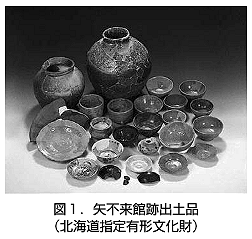

茂別館跡と、同じ時期に建てられたと推測される矢不来館(やふらいだて)跡については、前回その遺構形状とアイヌのチャシとの関連なども含めて触れましたが、その中でも述べた通り、矢不来館跡からは当時この城で暮らしていた人々の遺(のこ)した陶磁器(とうじき)や鉄製品・銅銭などの和人文化資料が出土しており、その一部は北海道の有形文化財に指定されています(図1)。

これらの資料の年代はその特徴から15世紀後半〜16世紀初頭にあたることがわかっており、これは『新羅之記録』にある渡道年代(1444年)ならびに伝世する廃城年代(1508年)と矛盾せず、考古学的情報(物的証拠)と史料における情報がお互いの信憑性(しんぴょうせい)を補いあっているといえます。

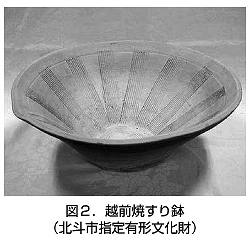

矢不来館出土品と同じように北斗市内で出土した中世の和人資料としては、昭和58(1983)年に旧大野町市渡で出土した越前焼(えちぜんやき)のすり鉢( 図2 市指定有形文化財、北斗市郷土資料館にて展示中)は、成形や目・文様の入れ方からら室町時代中期(15世紀中ころ)と推定されます。遺構調査による出土状況の記録が行われなかったため詳細は不明ですが、「伏せた状態で出土した」という情報があり、これは道南や下北半島において14〜15世紀の和人墓に見られるすり鉢を遺体の頭部に被せる特殊な埋葬法に伴うものであった可能性があります。

また、この埋葬法は、後に東北以南に広がる「鍋被り葬(なべかぶりそう)」と呼ばれる葬送儀礼との関連の可能性も指摘されています(関根達人2003『鍋被り葬考』)。

このほか、北斗市外の道内でも居館・墓域など和人の定住の証拠となる遺跡はいずれも15世紀以降のものであることなども併せて考えると、和人が北海道島に住み始めたのは遅くとも室町時代の中頃、今から約600年前・15世紀の中頃からとみてよいのではないでしょうか。

【4】室町時代〜江戸時代前半の北斗市地域…和人集落・アイヌ集落の混在時代

茂別館はその後、16世紀初頭に館主・下国氏が福山(松前)に居を移し廃城となります。以降江戸時代までの北斗市地域についての情報は史料に乏しく判然としませんが、前回ご紹介した通り17世紀後半には和人とアイヌとが交ざり住むようになり、これが少なくとも今から約400年前・18世紀の前半まで続くことがわかっています。さらに今回、同時期の北斗市地域の地名が記載された古地図についてご紹介したいと思います。

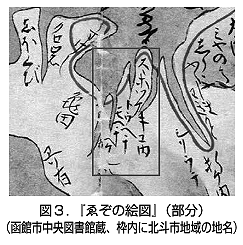

その地図はいずれも寛文7(1667)年に描かれた『松前蝦夷図(まつまええぞず)』(北海道大学附属図書館蔵)『ゑ(え)ぞの絵図』(函館市中央図書館蔵・図3)です。現在の北斗市にあたる地域には「ススホッケ」「トウヘチ」「モヘチ」「ヘケ(レケチ)」と、いずれもアイヌ語に基づくと思われる地名がみられ、これは前回紹介した『津軽一統志(つがるいっとうし)』(1670年)とも共通しますが、同文献にある和人の村々の記載は見られません。『津軽一統志』には他にも、知内より東について「狄居(てききょ)(アイヌの人びとの住まう場所)」と記されており、また北斗市地域の和人集落とアイヌ集落の規模に大きな差異が無いことなどを併せて推察すると、少なくとも17世紀の半ばごろまでのこの地域は松前藩の成立などにより和人の進出が進んでいたものの、生活者の主体はなおアイヌの人びとであったと考えられるのではないでしょうか。

これらの地図が描かれた直後の1669(寛文9)年、その後の和人とアイヌ民族との関係を大きく決定づけるシャクシャインの戦いが起こります。次回はこの出来事についてと、その後和人地へと変わり行く北斗市地域における村々の変遷のすがたについて紹介する予定です。