ー 番外編(前編) ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩みー当コーナーでは、こうした北斗の歴史について、「遺跡」に焦点をあてて紹介します。今回は番外編として、第3回(令和2年7月)で取り上げた国史跡・松前藩戸切地陣屋跡についてさらに明らかになった新たな研究成果について、前・後編に分けて紹介します。

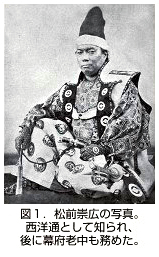

3年程前より、郷土資料館では松前藩戸切地陣屋跡の再評価のための研究を続けており、その成果は特別展や常設展などに反映させ随時紹介しています。本コラムでも、約1年前に当時の成果を元に紹介しましたが、現在も研究が進んでおり、さらに新しいことがわかってきています。今回は、それらの現時点での最新の成果についてお伝えしたいと思います。 今回はそのうちの前編、戸切地陣屋が築かれるまでの幕末松前藩史についてわかった新たな事実と、その中で活躍し、後の松前藩戸切地陣屋が築かれる礎を築いた十二代松前藩主・松前崇広(たかひろ)と、戸切地陣屋の設計者・藤原主馬(しゅめ)の半生について紹介していきましょう。

【1】戸切地陣屋ができるまで〜幕末松前藩の危機と名君・崇広の登場〜

かつて、松前藩は幕末の十一代藩主・昌広の時代から、多数の留学生を江戸や大阪などの藩外に送り出すなど、西洋化と防衛を強化する政策を積極的に推し進めていた、という説が長い間主流でした。しかし、この説の根拠となっていたものは明治時代から昭和にかけての後世に著作された資料がほとんどであり、江戸時代当時の史料に記録された実情との比較はほぼされていないことが研究史の見直しの中で明らかになってきました。

そこで、近年は江戸時代当時の資料の捜索と調査に力を入れ、実情について研究を進めたところ考証(歴史的な辻褄)が合わない部分が多く見られました。また、当時の松前藩士の日記を分析した結果、昌広は西洋化に関わる政策を行っておらず、目指した改革もいわゆる「天保の改革」にのっとった質素・倹約を徹底させるものであったことが当時の布達から読み取ることができました。また、防衛強化に関しても、藩が長く続けてきた砲術演習をとだえさせるなど、むしろ消極的ですらあったようです。

唯一西洋化に関わる事績として挙げられるのは、竹田作郎の西洋流砲術の大家・江川英龍(ひでたつ)への入門です(これに関しては、江川家に遺る入門者名簿にも名前があり、昌広治世下の天保年間であったことが確認できました)。作郎は西洋流砲術を修めた後に帰藩しますが、昌広の治政時代は勘定奉行などに就いており、砲術家として軍事面で重用されるのは次代・崇広の時代になってからであることも資料調査により明らかになりました。

このほか、従来の説で藩内改革のプレーンとされていた儒者・山田三川(さんせん)も、治政の後半で酒食に耽り政事をおろそかにするようになった昌広に諌言するも遠ざけられ最終的に藩を追放された経緯や藩内の派閥争いについて自身の著書に記しているなど、当時の松前藩政の実情は、これまで語られていた説とは異なり大きく乱れていたことがわかってきています。 この藩政の乱れは藩の外にまで伝わっており、当時江戸幕府の政治運営に深く関わっていた宇和島(現在の愛媛県)藩主・伊達宗城(むねなり)が、藩政の乱れと昌広の病弱を理由に「北方防衛のために蝦夷地を松前藩から没収して幕府直轄にすべし」との意見を老中阿部正弘に送った書簡が存在することも新たに確認しました。

つまり、幕末に松前藩がおかれていた状況は、従来言われていた「藩主昌広のもと西洋化を目指し改革を推し進めていた」という姿とは全く異なり、藩の外まで漏れ伝わる藩政の乱れにより、領地没収寸前、その存続すら危ぶまれる危機的状態におちいっていた、といえます。 そんな中、昌広の隠居により若干20歳の若さで藩主を継いだのが十二代・崇広です。崇広は、藩主襲名直後に大きな仕事をやってのけます。それが、本拠地福山館の松前城への改築でした。 当時、領内に城を持つかどうかは大名の格にも関わる大きな要素でした。また幕府が開かれて以降原則として新規築城は禁じられており、城主(格)大名となることは、無城大名として最下格に甘んじてきた松前藩にとって二百数十年に渡る悲願であり夢でもありました。それを若干20歳の将軍への初対面の際に実現してみせたのです。加えて、幕府による松前藩への評価は先述の通り極めて危ういものであったことも併せると、大逆転に等しい異例の処置であったといえます。 話術か見識か、そういった他に認めさせる何かがあったのか。後に国内最外様でありながら老中・幕府陸海軍総帥まで務める崇広の才覚の片鱗がこの頃からすでに発揮されていたといえるでしょう。

【2】崇広の藩政改革と西洋化〜藤原重太(主馬)と佐久間象山の絆〜

さらに崇広は、台場の整備、砲弾弾薬の増産、武芸全般の振興など、海防力・軍力の強化策を次々と打ち出します。こうした崇広による北方防衛強化策の一つとして行われたのが、佐久間象山への藤原重太(後の主馬)らの入門です。藤原重太(主馬)に関わる直接の記録は少なく、今までは、松前藩の和式砲術(赤松流)と西洋式砲術の師範に任命されたこと、および戸切地陣屋築造の際に褒賞を得ていること、そして留学して佐久間象山に学んだ「らしい」ということのみが知られていました。しかし近年、調査研究を進めるうちに彼の事績についても徐々に明らかになってきています。ここではその一端をご紹介しましょう。

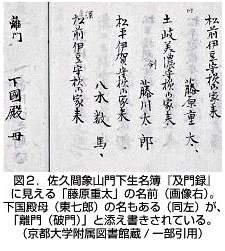

藤原重太(じゅうた)が歴史に初めて名を表すのは天保14(1844)年、北方防衛の最前線であるエトロフの勤番としてです。砲術家としての実戦配備はこの時すでに経験しているといえるでしょう。 時は流れ嘉永3(1850)年冬。重太は崇広の命を受け、当時日本有数の博学・佐久間象山が洋学伝授のためにその年新たに開いた「五月塾」(さつきじゅく)に入門します。 この入門については、これまで史料による事実確認が行われていませんでした。今回「五月塾」の門人名簿である『及門録』を確認調査し、間違いなく藤原重太が入門していること、そして開塾一期生として武田斐三郎(五稜郭の設計者)・勝麟太郎(海舟)らと同期同門であることが明らかとなりました。なお、重太とほぼ同時に、後に幕末松前藩を揺るがすクーデターを主導する下国殿母(しもくにとのも)(東七郎)も入門しています。

佐久間象山の書簡には、重太が砲術試演に参加したり、また松前藩から象山に依頼された大砲鋳造の際には鋳造掛を自ら志願するなど、熱心に学ぶ様子が記されています(なお下国東七郎はこの鋳造依頼が破棄された際に象山に不義理不正を働き、その経緯について象山が自身の主君・真田幸貫に書簡として上申しています。そのためか「五月塾」入門名簿において東七郎が象山から破門されていることも確認できています)。『及門録」には、開塾以降四百人以上の象山門下生の名前が網羅されていますが、松前藩出身者は重太ら以外にはいません。つまり藤原重太は、松前藩唯一の佐久間象山門下修了生であったということになります。

嘉永6(1853)年3月、象山のもとで西洋流砲術を学び終えた藤原重太は松前藩の西洋流砲術師範に任命されます藩の公式記録である『北門史綱』ではそのことについて触れているのみで、先述の通りこれまではそれ以上の事績については不明なままでした。しかし、同時代の藩士日記などに遺る当時の情報を精査すると、重太の西洋流砲術師範任命の直後より、藩士全員への西洋流砲術入門の主命や領内砲台・台場の西洋流への完全刷新が布達されるなど砲術・海防西洋化が急速に促進しています。このタイミングと内容から見て、重太がこれら藩内の軍制・海防体制の西洋化と刷新に大きく関わっていたことが推定できます。 また、この翌年には藩の役職体制も改革が行われ、それに伴い重太は藩主崇広の側近くに仕える小納戸役に抜擢。さらに「主馬(しゅめ)」の名を贈られています。 (このころに刷新された新砲台群のうち白神岬台場についての図面が遺っていますが、その構造からは、戸切地陣屋跡と共通する西洋式稜堡の設計技術が用いられていることが伺え、主馬が象山のもとで学んだ技術を実地で発揮したもののひとつである可能性も浮上しています)

先に挙げた象山の書簡には、主馬が語った言葉が次のように遺されています。「先生御手にて筒台ともに西洋法則通りの物出来候様、第一国の為左様致し度。」(象山先生自ら西洋の技術通りの大砲・砲台ができるように願っています。なにより、国のためにそれを実現したいのです。)この言葉から、主馬が国元または日本での、象山流の西洋流砲術の振興や砲台の築造の実現について、ひとかたならぬ熱意を抱いていた様が読み取ることができるでしょう。松前藩内の西洋流砲術の振興、砲台の刷新、そして今なおのこる松前藩戸切地陣屋は、佐久間象山と藤原主馬との師弟の間で結ばれた絆が、遠く離れた蝦夷地で結実したすがたであると言えるのかもしれません。しかし、こうして崇広や主馬によって順調に進められていくかに見えた松前藩の西洋化軍制改革は、激動する時代の荒波と、思わぬ方向からの逆風によってその道を遮られることになります…。

次回は番外編・後半として、松前藩の西洋化を阻んだ歴史のいたずらと逆風、そしてその中で築造された日本最初の星形の城・松前藩戸切地陣屋の、城として「日本唯一」ともいえるその防衛構造の特色について紹介したいと思います。