ー 番外編(後編) ー

はるかむかし、旧石器時代・縄文時代から現代に至るまで、一万有余年の間ここ北斗の地で営まれ続けた人類の歩み―当コーナーでは、こうした北斗の歴史について、「遺跡」に焦点をあてて紹介します。今回は、第3回(令和2年7月)で取り上げた国史跡・松前藩戸切地陣屋跡についての新たな研究成果についてご紹介する番外編、その後編になります。

前回は、これまで郷土資料館で進めてきた国史跡・松前藩戸切地陣屋の研究成果のうち戸切地陣屋前史である幕末松前藩史と、後の陣屋築造に大きく関わる十二代松前藩主・松前崇広(たかひろ)、そして設計者・藤原主馬(しゅめ)の半生について紹介しました。 今回は後編として、松前藩の西洋化を阻んだ歴史のいたずらと逆風、そしてその中で築造された日本最初の星形の城・松前藩戸切地陣屋の、城として「日本唯一」ともいえるその防衛構造の特色について紹介したいと思います。

【1】幕末松前藩を襲う時代の逆風〜箱館開港と蝦夷地上知、陣屋築造の下命〜

松前崇広・藤原主馬らの先導の下、着々と進むかに思われた松前藩の西洋軍制化ですが、大きな時代のうねりの直撃を受けその歩みが滞ることとなります。 嘉永7(1853)年のペリー来航、そして翌安政元(1854)年の日米和親条約を受けた箱館開港です。これにより蝦夷地は対外国の最前線・最重要地域となり、結果、幕府は蝦夷地の松前藩からの上知(没収)と再直轄を決定します。安政2(1855)年3月のことでした。

これは、崇広にとって、あるいは主馬にとっても大きな挫折だったのではないでしょうか。自力海防のために推し進めた西洋化はその意味を半ば失いました。かつ主たる財源であった蝦夷地でのアイヌ民族との交易権は失われ、前年まで松前城改築などを進めていた国庫は危機的状況に陥ります。そんな中、松前藩に新たな任務が幕府より命じられます。「箱館奉行所の位置する函館平野一帯を警衛し、その防衛拠点たる陣屋を築造せよ」と。 まさに歴史の逆風の中、上知により北方防衛失格の烙印を押されたに等しい松前藩にとって、この陣屋築造はひとかたならぬ意味を有していました。ここで幸運だったのは、藩主が開明的な崇広であったこと、佐久間象山流の西洋流砲術を修めた藤原主馬がいたこと、そして任地である函館平野全体を見渡しかつて多くの史家から「無双の城地」と称された「野崎の丘」が残されていたことでした。

【2】戸切地陣屋の防衛構造〜「野崎の丘」に築かれた「和洋折衷」の星形城郭〜

西を「アナタヒラの崖壁」の絶壁、北・東を深い沢と険峻な山地に守られた「野崎の丘」は、地形を活かす和式築城術にとってうってつけの場所であり、江戸中期〜幕末にかけて、松前広長『松前志』 (1781)、近藤重蔵『惣蝦夷地御要害之儀二付心付候趣申上候書付』(1807)、市川一学『御城地之儀二付存寄申上候書付』(1850)などにおいて、その地形条件・眺望を絶賛されていました。

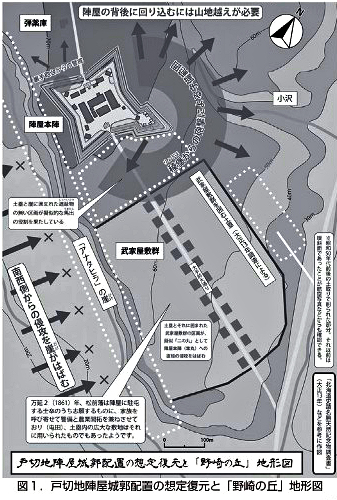

これまで星形の本陣ばかりが着目されてきた戸切地陣屋ですが、築造当時は、大手通り(現在の「桜回廊」)沿いに22軒の武家屋敷が立ち並んでいたこと、さらにその周囲を郭状の土塁が取り囲んでいたことが記録にのこっており、これらを合わせて一体の「陣屋」を形成していたことが調査によりわかってきています(なおこの土塁の一部とみられるものが、史跡指定範囲南東端に今も存在します)。 こうした調査により浮かび上がってきた情報をもとに、視野を星形本陣だけでなく「野崎の丘」全体に広げ、その城郭としての構造を図化したのが図1です。 これを見ると、「アナタヒラの崖壁」などの周辺の地形を巧みに防衛に活かしつつ、 星形本陣および武家屋敷群とそれを取り囲む土塁とを組み合わせ、攻め手の進むことのできるルートを狭め、迎撃しやすく誘導していることがおわかりいただけるかと思います。こうした防衛構造の組み立て方は山地の多い日本で発達した築城術に沿っているといえます。

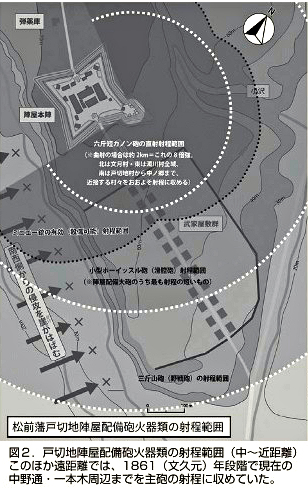

さらに、記録にのこる戸切地陣屋に配備されていた大砲・小銃などの性能を当時の運営記録から確認し、「野崎の丘」における城郭配置に照らし合わせて、もし戸切地陣屋の防衛構造が当時十全に活かされていたらどのように機能していたのかを確かめ図に表したものが図2です。これを見ると、攻め手は「野崎の丘」に足を踏み入れた瞬間から全てその射程範囲内に収まっていることがわかりました。さらに加えると、(現在は失われていますが)かつて野崎の丘の裾から陣屋本陣までは緩斜面が続いていたため、攻め手は守備側から丸見えのまま、地形と郭の配置により非常に狭い範囲に限定された侵攻ルートを、時には銃弾装填のために歩みを止め、時には野戦砲を押し上げながら、当時技術革新により威力を増していた小銃・大砲の射程範囲内を登り進む必要があったことになります。

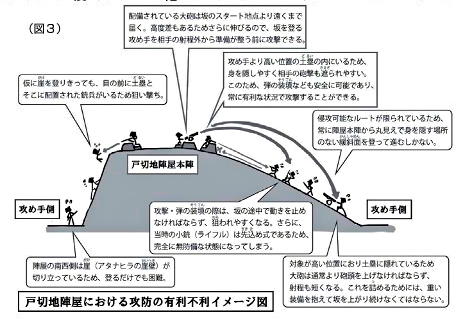

さらに丘の頂点に築かれた本陣は、当時日本では誰も築いたことがなく、当時国内外の戦場のあり方を一変させるほどの性能を有していた洋式の大砲・小銃での戦いに最も適した西洋式稜堡を採用した星形土塁でした。こうした攻防の状況を図化したものが図3です。その攻めにくさ・守りやすさがおわかりいただけるでしょうか。 かつて戸切地陣屋は、一つしか稜堡が無い不完全な稜堡式城郭」という評価をされることが一般的でした。しかし、丘全体を城と捉え、当時の兵器性能と戦術とを併せてその構造を見直すと、むしろ「稜堡は一つあればよい」絶妙な防衛構造の元、築造されていると言えます。

日本における星形要塞の代表格である国特別史跡・五稜郭はヨーロッパなどにおける稜堡式要塞の王道である「星形陣地単独で機能することが前提の」独立型要塞でした。 一方、戸切地陣屋は稜堡式築城術という技術を取り入れる上で、稜堡式の本場であるヨーロッパと同じ地形条件を選び築造・再現するのではなく、日本の風土に合わせ従来の技術・概念と融合させた、いわば和式と洋式の両築城術の融合―和洋折衷という、五稜郭とは異なる「『日本の』星形城郭」のもう一つの答えを出した稀有の城郭として評価できるでしょう。

戸切地陣屋の築造開始から竣工まではわずか5か月。星形本陣の各所構造は、当時の西洋流築堡術教本と照らし合わせても実に忠実に造られており、まさに象山と主馬の師弟の絆の結実であったともいえるでしょう。崇広は主馬に対し破格の昇進と直接の恩賞賜与をもってその功を賞し、その後陣屋は幕末まで当地の防衛的拠点として機能し続けたのです。