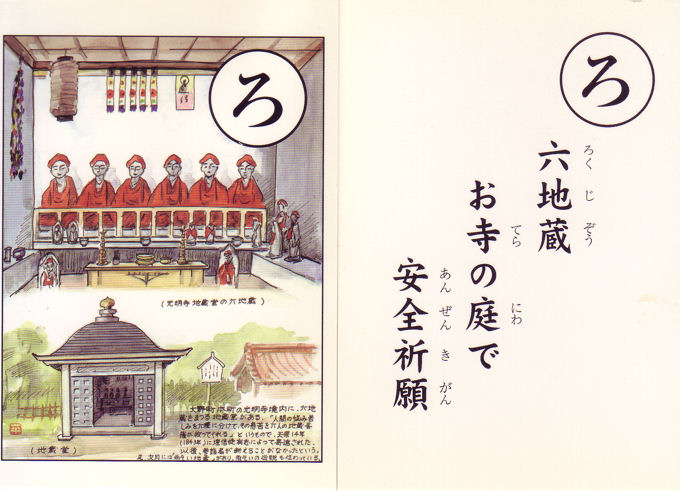

大野にも古くから地蔵信仰があり、地蔵堂や各お寺の境内に地蔵像がまつられている。平安時代中期に生まれた六地蔵信仰は、「人間の苦しみを六種に分けて、その患苦を六つの地蔵が救ってくれる」というものであり、京都を中心に日本中に広がったものである。

大野にどのようなルートで入ったかは定かではないが、安置された像や地蔵にまつわる伝説などからも大きな力をもった信仰であったことを推察することができる。

大野に伝わる地蔵信仰伝説の一つとして、水田発祥の地である文月の「雨乞い地蔵」がある。

「日照りが続き、ありとあらゆる手を尽くしたがその効き目はなく、ある日、村の名主の発案で、お地蔵さんを川に担いで行って水浴びさせることになった。翌朝、函館山の方に黒い雲が見えたかと思うと、みるみるうちに雲が広がり、大粒の雨が降り始め、一昼夜降り続いたという。翌朝はカラリと晴れた好天気。村の人々は涙を流さんばかりに喜んで、お地蔵様を川から引き揚げてもとの所に納めてお礼を言った」という話である。

その後も何度もお地蔵様は川に入れられたというから水田発祥の地ならではの生活に密着した話である。

※六地蔵 六道にいて衆生を救うという六種類の地蔵菩薩。宝珠・宝印・持地・除蓋障・日光・檀陀菩薩の総称。

<大野文化財保護研究会>

大野にどのようなルートで入ったかは定かではないが、安置された像や地蔵にまつわる伝説などからも大きな力をもった信仰であったことを推察することができる。

大野に伝わる地蔵信仰伝説の一つとして、水田発祥の地である文月の「雨乞い地蔵」がある。

「日照りが続き、ありとあらゆる手を尽くしたがその効き目はなく、ある日、村の名主の発案で、お地蔵さんを川に担いで行って水浴びさせることになった。翌朝、函館山の方に黒い雲が見えたかと思うと、みるみるうちに雲が広がり、大粒の雨が降り始め、一昼夜降り続いたという。翌朝はカラリと晴れた好天気。村の人々は涙を流さんばかりに喜んで、お地蔵様を川から引き揚げてもとの所に納めてお礼を言った」という話である。

その後も何度もお地蔵様は川に入れられたというから水田発祥の地ならではの生活に密着した話である。

※六地蔵 六道にいて衆生を救うという六種類の地蔵菩薩。宝珠・宝印・持地・除蓋障・日光・檀陀菩薩の総称。

<大野文化財保護研究会>

![]()